一笔“三角债”的罗生门:法院为何支持了“欠款者”而驳回了“送货人”?

——从(2025)鲁0832民初xx号案看买卖合同纠纷中的“合同相对性”与“原告主体资格”

作者:刘永升律师(本案被告陈晨的代理律师)

摘要:在事实看似清晰的货款纠纷中,若原告并非合同的真正相对方,其诉讼请求将如无源之水、无本之木。本文通过复盘一宗典型的“三角”交易纠纷,深入剖析“合同相对性”原则在司法实践中的刚性适用,以及民事诉讼中“原告主体适格”这一程序门槛的决定性意义,旨在为处理类似复杂交易模式下的纠纷提供实务指引与普法参考。

一、 案情导览:迷雾重重的“三角”交易

2024年4月至5月间,一场在不锈钢制品行业常见的交易,因内部合伙关系与外部沟通渠道的交叉,变得错综复杂。

- 交易模式:被告陈晨向案外人尹涛询价、订货;尹勇涛在名为“33对接杆群”的微信群中指令原告韩刚“发过去就行”;韩刚随后发货,并使用了载明联系人为“尹涛”、单位为“航森不锈钢制品有限公司”的销售清单。

- 争议起源:后因货款支付问题,韩刚以个人名义提起诉讼,主张陈晨拖欠其个人货款31222元。其核心依据是:陈晨曾直接向其支付过部分货款,并曾在聊天中表示“往后这个淘宝杆账跟尹涛没关系 咱俩对接”。

表面看来,这是一起证据确凿的欠款纠纷。然而,作为被告的代理律师,我们敏锐地察觉到,本案的核心并非“是否欠款”,而是 “欠谁的款”。

二、 争议焦点与代理策略:拨开迷雾,直击要害

庭审中,我们并未纠结于欠款金额本身,而是将辩护核心锁定在法律关系与诉讼主体这两个根本性问题上。

争议焦点:原告韩刚是否是本案适格的原告?其与被告陈晨之间是否存在独立的、直接的买卖合同关系?

我们的代理策略与法律攻防:

- 夯实证据基石,还原真实交易结构

- 核心证据一《合作协议》:我们向法庭提交了韩刚与尹涛的《合作协议》,证实了二人在交易发生时处于合伙经营状态,为“本案债务属于合伙债务”的主张奠定了坚实基础。

- 核心证据二“微信群聊天记录”:我们系统梳理了群聊记录,清晰地勾勒出“尹涛洽谈 → 尹涛定价、指令发货 → 尹涛确认货款、催款”的完整交易链条。证据显示,韩刚在群中发言也需听从尹涛指令(如“发多少问问尹总”)。

- 核心证据三“关键通话录音”:我们提交了尹涛与陈晨的通话录音,其中尹涛明确声称:“销售清单是我经营的航森公司的发货单,与韩刚没有任何关系。” 这份证据极大地动摇了韩刚作为独立权利主体的地位。

- 紧扣法律原则,主张原告主体不适格

- 坚守“合同相对性”:在代理词中,我们强调,根据《民法典》规定,合同的权利和义务只在合同当事人之间发生效力。本案中,与陈晨成立买卖合同关系的是代表合伙体的尹涛,而非执行发货任务的韩刚个人。

- 聚焦“举证责任”:我们指出,在韩刚与尹涛均否认是合伙事务(内部矛盾外部化)的情况下,韩刚负有举证责任,证明其与陈晨之间存在独立的合同关系。而他提供的证据,恰恰印证了交易主导方是尹涛,其证据链存在无法弥补的断裂。

- 合理解读“异常行为”,瓦解对方核心证据

- 针对陈晨对韩刚的付款行为和“咱俩对接”的承诺,我们在代理词中主张:这应置于合伙交易的背景下理解。付款是基于尹涛的指示,是向合伙体履行债务的一种方式;“咱俩对接”的表述,则是在合伙体内部出现矛盾后的一种沟通尝试,其效力已被合伙体代表尹涛后续的明确反对(“只能跟我对接”)所覆盖。这些行为不足以构成建立新合同关系的意思表示。

三、 法院裁判要旨:法律重于情理,程序关乎公正

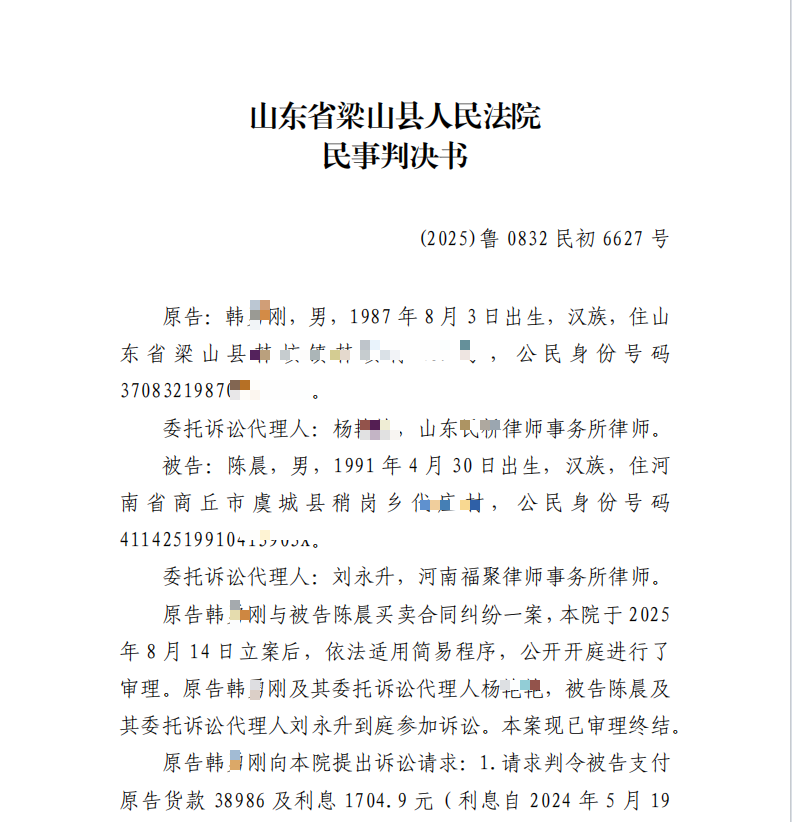

梁山县人民法院的判决完全采纳了我方的代理意见,作出了如下精辟论述:

- 法律关系认定:涉案买卖事宜发生于韩刚与尹涛合伙期间,交易磋商、下单、对账均在三人微信群中进行,销售清单亦指向尹涛及其公司。

- 举证责任分配:在韩刚与尹涛均主张涉案货款非合伙债务的情况下,韩刚应就其与陈晨之间存在直接的买卖合同关系承担举证责任。但其所提交的证据,不足以证明该主张成立。

- 诉讼主体裁决:因此,原告韩刚作为本案诉讼主体不适格。法院依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条关于起诉必须“原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织”的规定,判决驳回了韩刚的诉讼请求。

四、 案件启示与多维价值

本案的胜诉,超越了个案本身,具有多层面的启示:

1.商业启示

- “告对人”是胜诉的前提:法律不保护躺在权利上睡眠的人,更不保护找错了对象的权利人。在经济交往中,必须明确交易对手方是谁,合同、订单、单据的抬头和签章应清晰、统一。

- 规范交易习惯,避免“公私不分”:特别是合伙、家庭经营等模式中,务必区分个人行为与组织行为。使用统一的对公账户、规范的业务单据,可以避免大量不必要的纠纷。

- 谨慎对待“口头承诺”与“个别沟通”:在复杂交易中,任何脱离主沟通渠道的个别承诺都可能引发误解。本案中,被告一句“咱俩对接”险些成为对方突破合同相对性的借口。

2. 法律实务

- 善用“程序性抗辩”:当实体事实对我方不利时,从“原告主体不适格”、“管辖错误”、“违反一事不再理”等程序角度切入,往往能成为扭转战局的“胜负手”。

- 构建“证据体系”而非“堆砌证据”:本案胜诉的关键在于用一组相互印证的证据(协议、群聊、录音)构建了一个完整的“故事”,让法官相信真实的交易模式与原告的陈述不符。证据的组织、逻辑的串联,远比单份证据的简单罗列更重要。

- 洞悉案件本质:要能够透过“欠钱未还”的表象,看到背后法律关系的本质。本案的本质不是“欠不欠钱”,而是 “谁欠谁的钱” 。精准定位争议焦点,是制定有效诉讼策略的基础。

结语

(2025)鲁0832民初xx号案件,清晰地表明,在法治框架下,司法活动必须恪守法律规则与程序正义。情感的倾向不能替代法律的判断,事实的复杂不能动摇程序的刚性。本案的驳回,维护的不仅是被告陈晨的合法权益,更是整个市场交易秩序的稳定与可预期。